12:08 ИСТОРИЯ : ХАЗАРЫ | |

ХазарыПервое государство на территории нынешней России было создано хазарами, загадочным народом, бесследно исчезнувшим, оставив после себя туман мифов, жар споров и дискуссий. До сих пор достоверно не известно, кто явился продолжателем их рода и где искать следы их былого существования.

В тесной связи с хазарским племенным союзом находились барсилы, савиры, баланджары и др. В дальнейшем они были частично ассимилированы. Наиболее близки к хазарам были барсилы, в паре с которыми они часто упоминаются в начальный период истории, а страна Берсилия выступает в источниках исходным пунктом, из которого начинается хазарская экспансия в Европе.

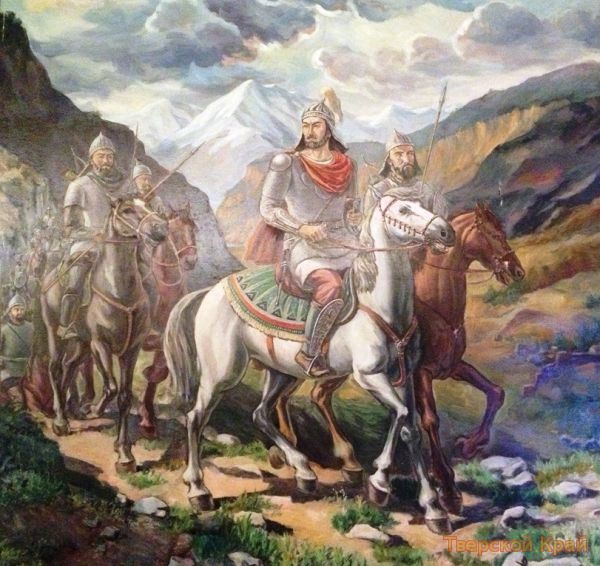

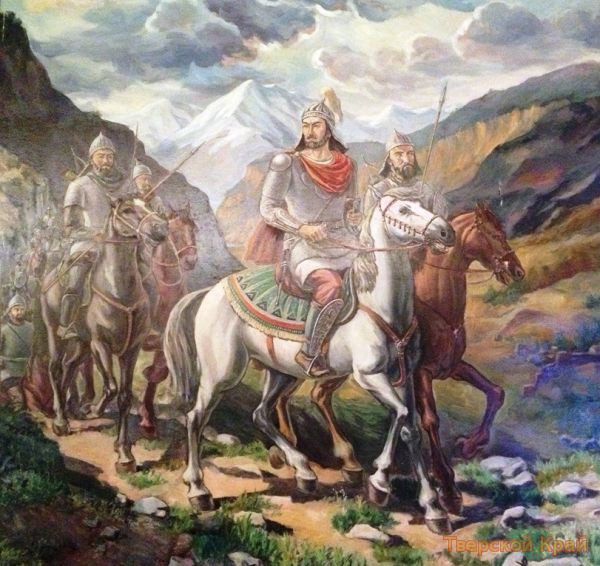

Так или иначе, но хазары быстро завоевали территории, окружающие дельту Волги, а потом стали проникать и в отдаленные районы, в том числе в Закавказье. В середине VII века они разорили Тбилиси и напали на Армению. Вот что писал анонимный армянский историк того времени о набегах хазар на закавказские города и села: «Как хищные волки, потерявшие стыд, бросались они на мирных людей и беспощадно перерезали их на улицах и площадях… Как огонь проникает в горящий тростник, так входили они в одни двери и выходили в другие». Об этом же рассказывали и древние восточные легенды. Подразумевая хазар, они сообщали, что на севере за Кавказским хребтом жили дикие разбойничьи племена Яджуджи и Маджуджи (арабские имена библейских Гоги и Магоги). «Число их было бесконечно, — говорилось в одной из таких легенд, — делились они на два племени: малорослые и великаны, рост последних превышал сто локтей. Уши их были длинны, как ковер, так что одним ухом они накрывались, а другое подстилали под себя. Ни слон, ни носорог не могли им противиться. Покойников своих они съедали, области же, через которые проходили, опустошали дотла». Только через несколько поколений разбойничьи стаи диких хазар превратились в оседлые поселения мирных земледельцев, рыболовов, торговцев. А в первой четверти VII века они создали огромный Хазарский каганат — государство, власть которого быстро распространилась на обширные районы Причерноморья, Приуралья, Северного Кавказа и степного Крыма. «Хазары — великий народ, — писал византиец Феофий Исповедальник, — они овладели всей землей вплоть до Понтийского (Черного) моря». Почти все племена от Дуная до Северного Урала платили дань хазарскому царю. В их число входили и восточноевропейские славяне. Последние долгое время были верными подданными хазарского царя, неоднократно защищавшего их от разорительных нападений германцев и венгров. Со своей стороны, славяне помогали хазарам в их противостоянии с норманнской династией конунгов, недаром они называли тех варягами, то есть врагами. Служили славяне и в хазарской армии. Арабский историк того времени ал-Масуди писал: «…русь и славяне составляют войско и прислугу хазар». Но пришло время, когда хазарская империя начала ослабевать, и восточные славяне стали искать новых покровителей. Им ничего не оставалось, как обратиться к тем же норманнам-варягам. «Велика земля наша и обильна, — сказали они им, — да порядку в ней нет, пойдите княжить и владеть нами». В добровольности такого обращения возникают серьезные сомнения. Вполне возможно, что написавший эти слова летописец привел некую угодную княжьим властям того времени «официальную версию». Через много столетий прибалты, в какой-то степени потомки тех самых скандинавских варягов, в свою очередь, тоже «добровольно» попросились под крыло советской сталинской России. А что им оставалось делать после пакта Молотова-Риббентропа? О том, что славяне в лучшем случае подчинились варягам добровольно-принудительно, свидетельствует хотя бы сообщение «Повести временных лет». В пересказе С. Соловьева там написано: «Поляне, северяне и другие племена платили козарам по белке с дыма… Сперва Олег воевал с древлянами и заставлял их давать дань по черной кунице с дыма… Потом послал к родимичам и спросил: «Кому даете дань?» Они отвечали: «Козарам». Олег сказал: «Не давайте больше козарам, а давайте лучше мне черную куницу с дыма». Родимичи согласились». Без сомнения, только страхом их можно было заставить вместо маленькой белки отдавать дорогую черную куницу. Поэтому «добровольный» переход славян от хазар к варягам, скорее всего, был банальным захватом. Кстати, это хазары на месте небольшого существовавшего с V века поселения полян основали укрепленный крепостными стенами город (по-тюркски «кы» – берег, «ев» – поселение). Не отклоняясь от опробованного веками традиционного пути образования всех мировых империй, Хазария в начальный период своего существования создавалась в основном путем завоеваний. Умело организованная и хорошо вооруженная хазарская конница без особого труда захватывала города и села соседних народов. Однако со временем хазарскими каганами стали все больше применяться мирные методы распространения своего влияния, в частности брачные союзы. В период расцвета хазарской державы ее каган имел 25 жен, каждая из которых была дочерью или племянницей одного из подвластных или сопредельных государств.

Но собственно сама Хазария располагалась только в пределах Прикаспийской низменности на сравнительно небольшой территории, вытянутой четырехугольником с юго-востока на северо-запад. Первая столица государства город Итиль находился в устье Волги и, по сообщениям летописцев, был большим торговым портом. Позже хазарские каганы перенесли столицу в утопавший в садах Семендер. Восторгались современники и крупной хазарской крепостью Беленджер, стены которой, по словам арабских путешественников, были мощнее самых неприступных по тем временам стен Хорезма. Другая хазарская крепость, Саркел, находилась на Дону и охраняла торговую дорогу из Крыма в Итиль.

Возвышение Хазарии было обязано ее удачному географическому положению, сделавшему ее узлом пересечения главных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Из среднеазиатского Хорезма шли караваны в Западную Европу, из Поволжской Булгарии и даже из Скандинавии шли купцы в Персию и Аравию. Хазарское посредничество в торговле было так широко, что охватывало даже торговые связи между Византией и Китаем. Превратив свою страну в настоящую таможенную заставу, хазарские правители не гнушались никакими путями обогащения. Они контролировали проходы судов по Волге, Дону, Северскому Донцу и даже Керченскому проливу. Например, запирая на нижней Волге вход в Каспийское море, таможенники Итиля выборочно пропускали ладьи русичей, ходивших грабить персидские владения. А те на обратном пути расплачивались с хазарскими властями чуть ли не половиной своей добычи. Насколько прочное место занимали хазары в Прикаспии, можно судить и по тому, что само Каспийское море называлось в то время Хазарским. Это имя существует до сих пор: в турецком языке оно звучит как «Хазар-денизм», в арабском – «Бахр-аль-Хазар» и на фарси обозначается персидским названием «Дарьял-хазар». После падения Хазарского каганата во второй половине X века хазары растворились в половецкой среде, то есть среди кыпчакской группы тюркских народов. Какая-то часть этнических хазар, исповедовавших иудаизм, по всей вероятности, влилась в состав центральноевропейских еврейских общин. Потомками хазар считают себя некоторые представители тюркоязычных общин — караимов и крымчаков, а также ираноязычные горские евреи. Хазарские корни, возможно, имеют некоторые тюркоговорящие народы Северного Кавказа. — народ, некогда обитавший в нынешней Южной России. Происхождение их с точностью неизвестно. Константин Багрянородный считает их тюрками и переводит хазарское название города Саркела — белая гостиница. Байер и Лерберг тоже принимают их за тюрков, но слово Саркел переводят разно: первый — белый город, второй — желтый город. Автор статьи, помещенной в "Beytr ä ge zur Kenntniss Russlands" (I, 410), признает их за венгров; Френ относит их к финскому племени; Клапрот и Будыгин считают их вогулами, арабский писатель Ибн-ель-Ефир — грузинами, географ Шемеуд-дин-Димешки — армянами и т. д. Существует интересное письмо еврея Хисдаи (см. ст. Евреи), казнодара одного арабского государя в Испании, к хозарскому кагану и ответ кагана: каган считает X. потомками Форгомы, от которого ведут свое происхождение грузины и армяне. Подлинность этого письма, впрочем, сомнительна. Достоверные сведения о хазарах начинаются не раньше II-го века по Р. Х., когда они занимали земли к северу от Кавказских гор. Тогда у них начинается борьба с Арменией, большей частью победоносная, и тянется до IV в. С нашествием гуннов хазары скрываются из глаз истории до VI в. В это время они занимают большое пространство: на востоке граничат с кочевыми племенами тюркского племени, на севере — с финнами, на западе — с болгарами; на юге владения их доходят до Аракса. Освободившись от гуннов, хазары начинают усиливаться и угрожать соседним народам: в VI в. царь персидский Кабад устроил на севере Ширвана большой вал, а сын его Хозрой построил стену для ограждения от X. В VII в. хазары заняли территорию болгар, воспользовавшись раздорами среди них после смерти царя Кровата. С этого века начинаются сношения X. с Византией. Xазарские племена представляли большую опасность для последней: Византии приходилось давать им подарки и даже родниться с ними, против чего ополчается Константин Багрянородный, советуя бороться с хазарами при помощи других варваров — аланов и гузов. Императору Гераклию удалось привлечь на свою сторону хазар в борьбе его с Персами. Нестор называет хазаров уграми белыми. У хазарских племён на Таврическом полуострове, в бывших владениях болгар, нашел убежище Юстиниан II, женившийся на сестре хазарского кагана. В 638 г. халиф Омар завоевал Персию и разгромил соседние земли. Попытка Х. противодействовать завоевательному движению арабов кончилась неудачно: столица их Селиндер была взята; только поражение арабов на берегах реки Боланджира спасло страну хазар от полного опустошения. В VIII в. Х. вели 80-летнюю войну с халифатом, но должны были (хотя и позже встречаются их нападения на земли халифата) просить у арабов в 737 г. мира, который и был дан им под условием принятия ислама. Неудачные войны на юге вознаграждались до некоторой степени успехами на севере: около 894 г. хазары в союзе с гузами разгромили печенегов и венгров, живших на севере от Таврического полуострова; еще раньше они подчинили себе приднепровских славян и брали с них "по беле от дыма". Таким образом в IX в. их владения простирались от северной части Кавказа до земель северян и радимичей, т. е. до берегов рек Десны, Сейма, Сулы и Сожа. В Χ в. их владения еще расширились, но близка уже была гибель. Русское государство крепло и собирало воедино разрозненные славянские племена. Уже Олег столкнулся с Хазарским каганатом, подчинив себе некоторых хазарских данников. В 966 (или 969) г. Святослав Игоревич двинулся в Хозарию и в решительной битве одержал полную победу. Хазария пала. Остаток народа хозарского некоторое время еще держался между Каспийским морем и Кавказскими горами, но затем смешался с соседями. В русских летописях последнее указание на хозар сохранилось под 1079 г., но имя хозарянин встречается в XIV и даже XV в. при перечислении разных слуг московских князей. Хазары, подобно болгарам, были народ полуоседлый. Зимою, по описанию Ибн-Даста, они жили в городах, а с наступлением весны переселялись в степи. Главным городом их после разгрома Селиндера был Итиль, стоявший близ того места, где теперь Астрахань. Население Хозарии было разноплеменное и разноверное. Сам глава государства — каган — принял в XVIII в., по словам Фоцлана и Массуди, иудейство вместе с своим наместником и "порфирородными" — боярами; остальная масса населения исповедовала частью иудейство, частью ислам, частью христианство; были и язычники. Существует предание (см. "Acta Sanctorum", II, 12—15), принимаемое Бестужевым-Рюминым, что X. просили у императора Михаила проповедника и что последний послал туда св. Кирилла. Очень оригинальный характер носили у хазар правление и суд. Арабские писатели Х-го в. рассказывают, что хотя главная власть принадлежала кагану, но управлял не он, а его наместник пех (бег?); каган, по всей вероятности, имел только религиозное значение. Когда новый наместник являлся к кагану, последний накидывал ему на шею шелковую петлю и спрашивал полузадохшегося "пеха", сколько лет он думает править. Если он к назначенному им сроку не умирал, то его умерщвляли. Каган жил совершенно замкнуто в своем дворце, с 25 женами и 60 наложницами, окруженный двором из "порфирородных" и значительной стражей. Народу он показывался раз в 4 месяца. Доступ к нему был открыт "пеху" и некоторым другим сановникам. После смерти кагана старались скрыть место его погребения. Войско хазар было многочисленно и состояло из постоянного отряда и ополчения. Начальствовал над ним "пех". Для суда у хазар было 9 (по Ибн-Фоцлану) или 7 (по Гаукалу и Массуди) мужей: двое судили по иудейскому закону, двое — по магометанскому, двое — по Евангелию, один назначен был для славян, русов и др. язычников. Торговля в Хазарском каганате была транзитная: они получали товары из Руси и Болгарии и отправляли их по Каспийскому морю; дорогие товары шли к ним из Греции, с южных берегов Каспийского моря и Кавказа. Складочным местом для товаров был Хазеран — одна из частей Итиля. Государственные доходы составлялись из проезжей пошлины, десятины с товаров, привозимых сухим и водным путями, и податей, отправлявшихся натурою. Монеты собственной у хазар не было.

Литература. Френ, "Veteres memoriae Chazarorum" ("Mem. de l'Acad. Sciences", VIII, 1822); Thunmann, "Unters. über die Geschichte der östl. Europ. Vö lker" (перев. Погодина, "Вестн. Европы", 1823); Эверс, "Krit. Vorarbeiten" (перев. Погодина, "Сев. арх.", 1838); Хвольсон, "Известия о хозарах, буртасах, мадьярах, славянах и руссах — Ибн-Даста" (СПб., 1869); Сум, "Ист. раз. о хазарах" ("Чтен. в "Общ. ист.", год 2, кн. 3); В. В. Григорьев, " Обзор полит. Истории Хазарии" ("Сын Отеч." и "Сев. архив", 1835, 17); "Об образе правления у Х." ("Ж. М. Н. Пр.", 3 кн.); Д. Языков, "Опыт в истории Xазарии" ("Труды Рос. акад.", I); Б. А. Дорн, "Известия о Xазарии вост. ист. Табори" ("Ж. М. Н. Пр.", 1844, кн. 7); "Исторический сборник" Валуева и "Чтения в Общ. ист.", год 2, 6 (письмо Хисдаи и ответ кагана в переводах К. Коссовича и Гартенштейна). Более подробные указания см. у Д. Языкова. Автор Жигарев Вячеслав. | |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |